登記の手続きは、一般の方にとって「難しそう」「専門的で自分にはできない」と感じられる分野です。しかし、人生の節目では必ず登記が関わってきます。たとえば、住宅を購入したとき、住宅ローンを完済したとき、相続で不動産を引き継いだとき、あるいは会社を設立したとき。こうしたときには必ず法務局に登記申請をしなければなりません。

とはいえ、法務局へ出向き書面で申請するのは、平日に休みを取らなければならず、多くの方にとって負担でした。そこで登場したのが「かんたん登記申請」です。これはインターネットを利用して自宅から登記申請を行える仕組みで、少しずつ利用が広がっています。

本記事では「かんたん登記申請」の概要から、実際の利用方法、注意点、司法書士に依頼すべきケースまで詳しく解説します。

1. 登記とはなにか?

まず「登記」とは、権利関係を公的に記録する手続きのことです。

具体的には、次のような場面で登記が必要になります。

- 不動産を買ったとき:所有権移転登記

- 新築したとき:所有権保存登記

- 住宅ローンを借りたとき:抵当権設定登記

- ローンを完済したとき:抵当権抹消登記

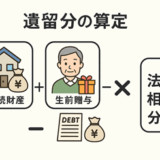

- 親から不動産を相続したとき:相続登記

- 会社を設立したとき:設立登記

- 役員が交代したとき:役員変更登記

これらを登記することで、誰が所有者なのか、どの金融機関が抵当権を持っているのか、どこに会社があるのか、といった情報が第三者にも公的に示されます。

2. かんたん登記申請とは?

「かんたん登記申請」は、法務局が提供しているオンラインシステム「登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと)」の一部機能で、登記をより簡単に申請できるよう工夫された仕組みです。

通常のオンライン申請は専門的な入力が多く、一般の方には難しいものでした。そこで入力項目を絞り、ガイドに沿って進められるようにしたのが「かんたん申請」です。

3. かんたん登記申請のメリット

- 自宅から申請可能

法務局の窓口に行かずに済みます。 - 登録免許税が軽減される場合がある

オンライン申請では税額が数百円~数千円安くなることがあります。 - 書類不備を減らせる

システムが自動チェックしてくれるので、空欄や記載ミスを防止できます。 - 手続きがスピーディー

郵送より早く受付され、登記完了までの期間が短縮されることがあります。

4. 具体的な申請方法(ステップごと)

ステップ1:準備

- パソコンまたはスマホ

- マイナンバーカード(署名用電子証明書入り)

- ICカードリーダー、またはスマホ署名アプリ

- インターネット環境

ステップ2:アクセス

法務省の「登記・供託オンライン申請システム」へアクセスし、「かんたん申請」メニューを選択します。

ステップ3:申請書作成

画面に従って必要事項を入力します。

例:抵当権抹消登記なら「不動産の所在」「金融機関名」「完済日」など。

ステップ4:添付書類アップロード

必要書類をPDFにして添付します。

- 相続登記 → 戸籍・遺産分割協議書

- 抵当権抹消登記 → 金融機関発行の解除証書

ステップ5:電子署名

マイナンバーカードを用いて電子署名を行います。暗証番号を入力すれば完了です。

ステップ6:登録免許税の納付

インターネットバンキングやATMから納付可能です。窓口で収入印紙を購入する方法もあります。

ステップ7:完了

数日後、登記が完了すると「登記完了証」が電子交付されます。紙での取得も可能です。

5. 注意点と限界

- 相続人が複数、遺産分割が必要な場合は複雑になる

- 法人登記でも種類株式や組織再編などは対象外

- 添付書類の収集は自分で行わなければならない

6. 司法書士に依頼した方がよいケース

- 相続人が多数いる場合

- 相続人の中に未成年者がいる場合

- 行方不明者が相続人にいる場合

- 商業登記で複雑な変更がある場合

司法書士は書類収集から作成、申請、完了まで一括して対応します。トラブルを未然に防ぎ、スムーズに進められるのが大きなメリットです。

7. よくある質問

Q:スマホだけで登記できますか?

A:できますが、マイナンバーカードの署名機能をスマホで利用できるか確認が必要です。

Q:税金の支払いはどうすれば?

A:ネットバンキングかATMで納付できます。

Q:紙の登記完了証はもらえますか?

A:電子交付が原則ですが、窓口で請求すれば紙での交付も可能です。

8. まとめ

「かんたん登記申請」は、不動産や会社の登記をインターネットから手軽に行える便利な仕組みです。簡単な登記ならご自身でも十分可能ですが、複雑な案件は専門家に任せた方が安心です。

当事務所では「自分で申請したいけれど不安」という方へのアドバイスから、司法書士による完全代行まで幅広く対応しております。登記手続きでお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。