— 空き家対策や売却時に知っておきたい重要ポイント—

はじめに

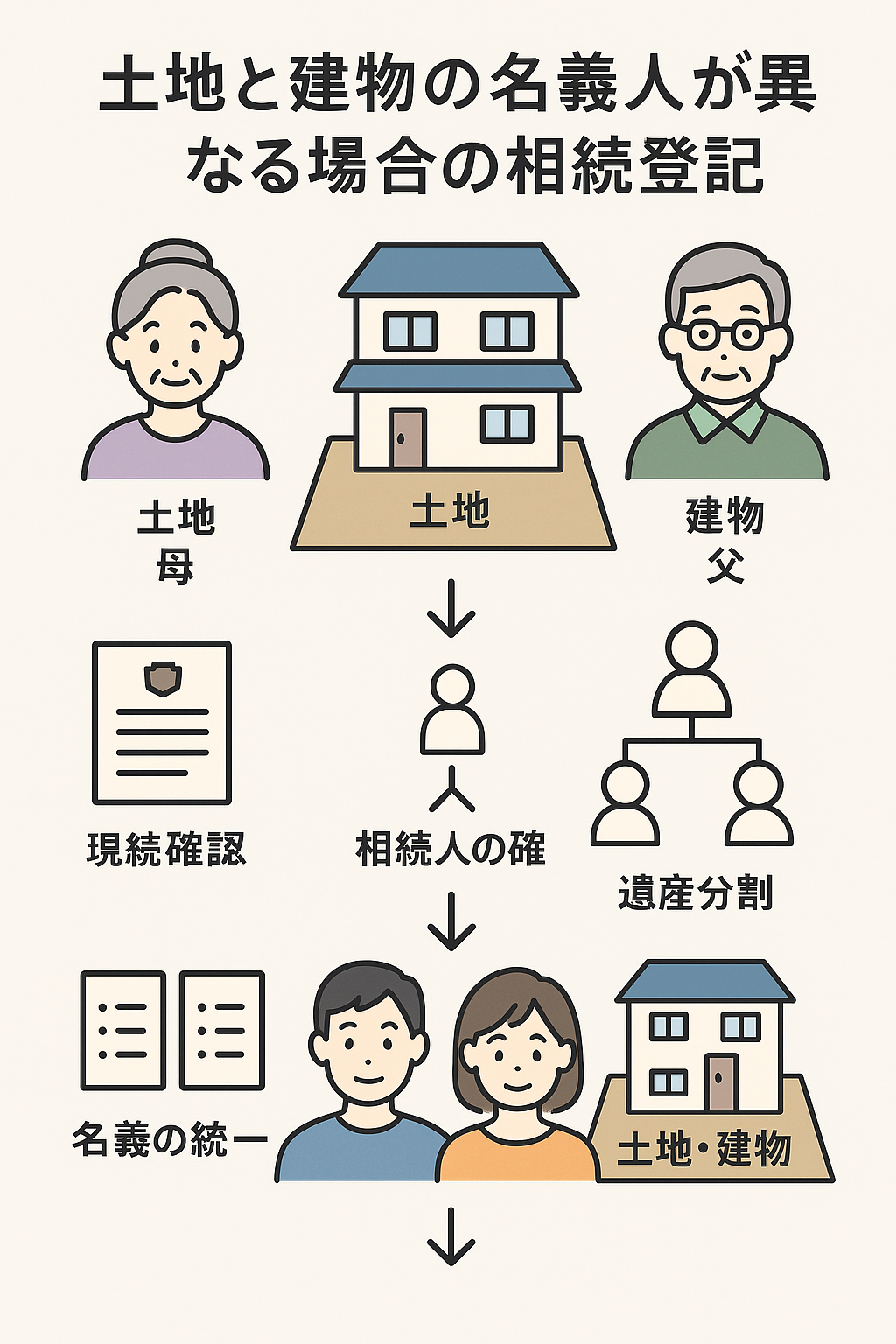

相続登記の義務化(令和6年4月施行)により、不動産の名義を正しく相続人へ移すことは、今や必須の手続きとなりました。しかし、実際の現場では「土地は父の名義、建物は母の名義」「土地は祖父名義のまま、建物は父名義」というケースが少なくありません。こうした土地と建物の名義人が異なる状態は、相続や売却を進めるうえで思わぬトラブルの原因になることがあります。

今回は、実務でも頻発するこのテーマについて、司法書士の立場からわかりやすく解説します。

土地と建物の名義が異なるのは珍しくない

「土地と建物はセットで所有している」と思い込んでいる方は多いのですが、実務上はそうでないケースが多くあります。例えば:

- 戦後の復興期やバブル期などに親の土地に子どもが家を建てた

- 借地権を利用して建築したが、登記時に借地権を設定せず、土地は別人名義のまま

- 相続のたびに登記をしないまま放置した結果、土地と建物の名義人が世代をまたいで別人になっている

こうした背景から、土地と建物の名義が異なるケースはむしろ珍しくないのです。

名義が異なるままのデメリット

名義が異なったままでは、次のような問題が発生します。

1. 売却・処分がスムーズにできない

土地と建物の所有者が別々だと、売却時には全員の同意が必要です。相続人が多い場合や、連絡が取れない相続人がいる場合、話が進まなくなります。

2. 空き家特例や税制優遇を受けられない

空き家の売却に関しては**3,000万円の特別控除(空き家特例)**が使えるケースがありますが、建物と土地の名義関係が整理されていないと適用できない可能性が高まります。

3. 相続が複雑化する

土地と建物の名義人が異なると、二重に遺産分割協議をしなければならないケースがあります。登記漏れが世代をまたぐほど、権利関係の調整は複雑化し、司法書士や弁護士の手間も増加します。

相続登記義務化による新しいリスク

令和6年4月から、不動産を相続した際は**3年以内に登記をしないと過料(10万円以下)**が課される制度がスタートしました。

これは「名義人を放置しない」という趣旨ですが、土地と建物の名義が異なるまま放置している場合、複数の相続登記義務が同時に発生する可能性があり、リスクは倍増します。

解決のためのステップ

1. 権利関係の洗い出し

まずは登記簿謄本を取得して現状を確認しましょう。土地・建物で別々の登記簿が存在し、それぞれ異なる名義人や相続人が記載されているはずです。

2. 相続人の確定

- 土地所有者の相続人を確定

- 建物所有者の相続人を確定

この二つを別々に確定し、相続関係説明図を作成します。

3. 遺産分割協議の実施

土地・建物それぞれについて協議書を作成し、誰が相続するかを決定します。

ポイントは、売却や活用のしやすさを考えて、同一人が所有する形に統一することです。

4. 相続登記の申請

司法書士が書類を整え、法務局に申請します。名義統一が済むことで、売却や有効活用がスムーズになります。

ケーススタディ:空き家特例を適用したい場合

空き家特例(3,000万円控除)を使うには、

- 被相続人が1人暮らしで住んでいた家であること

- 相続後に耐震改修や取り壊しを行ったうえで売却すること

などの条件があります。

しかし、建物が父名義、土地が母名義といったケースでは、土地と建物両方の名義を整理しないと特例が使えないため、事前の登記作業が必須です。

司法書士としては、特例の適用可否を事前にチェックし、税理士との連携も視野に入れて進めることが重要です。

早めの対策が将来の負担を減らす

土地・建物の名義が異なる状態は、「今すぐ困らない」ため放置されがちです。しかし放置期間が長いほど、

- 相続人が増える

- 戸籍を取り寄せる手間が増す

- 書類が欠落し手続き困難になる

というリスクが高まります。

相続人が元気なうちに整理を進めることが、家族にとっても大きな安心につながります。

よくある失敗事例とその教訓

1. 登記を先延ばしにした結果、相続人が増えてしまったケース

祖父が亡くなった後も土地の名義変更をせず、祖母が亡くなった時点で孫世代まで相続人が増加。

結果的に、相続人が10名以上になり、遺産分割協議のための連絡や書類収集に数か月以上を要しました。

登記は「今困っていないから」と先送りにしがちですが、時間が経つほど手間が増える典型例です。

2. 建物の名義を確認せず売却計画が頓挫

父名義の家を母が管理しており、母が亡くなった後に売却を検討したものの、土地と建物の所有者が異なることに気付いたのは契約直前。

契約は一旦白紙となり、相続登記をやり直す必要が生じました。

不動産売却の際は、土地・建物それぞれの登記簿を確認することが必須です。

3. 借地権を未登記のまま放置

親の代で借地契約をして建物を建てたが、借地権を登記しなかったため、第三者に土地が売却されるトラブルに発展。

新しい地主から高額な承諾料を請求されるなど、予期せぬ負担が発生しました。

借地・底地関係の権利関係整理も、司法書士への早期相談が重要です。

4. 名義が曖昧なまま税務手続きに進んでしまった

税理士に相続税の申告を依頼したが、登記名義と遺産分割協議書の内容が食い違っており、修正申告が必要になったケースもあります。

相続税申告期限(10か月)に間に合わないリスクもあり、司法書士と税理士の事前連携の重要性を痛感させられる事例です。

教訓

これらの失敗例から学べるのは、

- 早期の権利関係確認

- 土地・建物両方の登記簿取得

- 司法書士・税理士・不動産業者のチームでの対応

が重要ということです。

不動産の名義関係を曖昧なままにせず、早めに登記を整備しておくことが、家族の負担を大きく減らす第一歩となります。

まとめ

司法書士の現場では、土地と建物の名義が異なる案件は決して珍しくありません。

相続登記義務化により放置リスクは高まり、空き家特例や売却の際に大きなハードルとなることもあります。

- 現状確認 → 相続人確定 → 遺産分割 → 名義統一

この流れを司法書士がサポートし、早期解決へ導くことが重要です。

もしご自宅や実家の登記簿を見たことがない方は、一度調べておくことをおすすめします。名義の確認は、これからの相続対策の第一歩です。